- Командировки / Академическая мобильность

- Конференции 2024

- Конференции партнеров

- Конкурсы и гранты

- Дайджест департамента «Исторический факультет»

- Журналы института

- Монографии института

- Учебники и учебные пособия института

- Научные экспедиции

- Проекты программы "Приоритет 2030"

- Наукометрия

- Открытые лекции

- Отдел организации научной и инновационной работы

- УГИ в рейтингах

- Лаборатории института

- Диссертационные советы

- Научные школы института

- Научные группы и экспедиции института

- Научный совет

- Международные научные проекты

- Молодежный конвент

- Международный конвент

Июнь 2022

Книжные новинки

Патроны, слуги и друзья. Русско-украинские неформальные связи и управление Гетманщиной в 1700–1760-х гг. Исследование и источники : монография / М. А. Киселев, К. А. Кочегаров, Я. А. Лазарев ; Министерство науки и высшего образования РФ, Уральский федеральный университет, Лаборатория эдиционной археографии. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2022. 1244 с. (Библиотека журнала Quaestio Rossica).

О том, как от Петра I до Екатерины II на неформальном уровне взаимодействовала правящая элита Российского государства с казацкой элитой Гетманской Украины (Гетманщины), бывшей с 1654 года автономной частью России, какое место занимал Иван Мазепа в окружении Петра I и как сказалась его измена на украинской политике, как было связано активное участие гетмана Кирилла Разумовского в свержении Петра III с окончательной отменой гетманства в 1764 году, и о многом другом рассказали историки Уральского федерального университета. Коллектив лаборатории эдиционной археографии УрФУ выпустил монографию «Патроны, слуги и друзья. Русско-украинские неформальные связи и управление Гетманщиной в 1700–1760-х годах».

Книга посвящена месту неформальных связей в государственном управлении раннего Нового времени на материалах Гетманской Украины, — поясняют авторы издания. — В исследовательской части анализируется, как в рамках официальных процедур, так и вне их, на неформальном уровне, выстраивали отношения украинская казацкая старшина и российская элита и какое влияние это оказывало на украинскую политику российского правительства и эволюцию управления Гетманщиной на протяжении более шести десятилетий, начиная с гетманства Ивана Мазепы и заканчивая окончательной ликвидацией института гетманства в 1764 году.

Особое внимание авторы уделили деятельности представителей малороссийской старшины, которые становились активными участниками выработки и реализации украинской политики Российского государства. Исследование опирается на обширный комплекс как опубликованных, так и неизданных источников из девяти архивохранилищ Москвы, Санкт-Петербурга и Киева. Наиболее интересные и важные архивные документы историки сделали доступными для всех, интересующихся историей русско-украинских отношений: в книге в разделе «Источники» опубликованы переписка гетмана Ивана Мазепы с ближайшим соратником и фаворитом Петра I Александром Меншиковым, письма руководителя Тайной канцелярии Петра Толстого к своему сыну Петру Толстому, который на Гетманской Украине по распоряжению Петра I занимал должность нежинского полковника, переписка гетмана графа Кирилла Разумовского с его столичными друзьями в Петербурге и многие другие материалы.

Плате А. «"Это все одна большая игра...": второе пребывание брауншвейгского дипломата А. А. фон Крамма при санкт-петербургском дворе (май-август 1739 г.). СПб.: Нестор-История, 2022. С. 248 с.

В издательстве "Нестор-история" (Санкт-Петербург) вышла монография научного сотрудника Лаборатории эдиционной археографии А. Плате - «"Это все одна большая игра...": второе пребывание брауншвейгского дипломата А. А. фон Крамма при санкт-петербургском дворе (май-август 1739 г.)». Данное издание было подготовлено в рамках реализации гранта РНФ «Неформальные связи в контексте государственного управления в России XVIII в.: административные стратегии и социальные практики» (рук. Я. А. Лазарев).

А. Плате смогла осветить один из важных эпизодов эпохи «дворцовых переворотов» - брак между брауншвейгским принцем Антоном Ульрихом, племянником австрийского императора Карла VI, и Анной Леопольдовной, племянницей императрицы Анны Иоанновны. За этим важным событием международного значения стоял граф А. И. Остерман, стремившийся укрепить международное положение государства и стабилизировать политическую обстановку внутри страны. На основе уникальных немецкоязычных документов из государственного архива Нижней Саксонии (департамент в г. Вольфенбюттель) А. Плате с новой (немецкой) стороны показала механизмы функционирования неформальных связей внутри российского придворного общества. А. Плате впервые были опубликованы письма тайного советника Августа Адольфа фон Крамма, отправленные брауншвейгскому герцогу Карлу I в решающие для завершения сложного брачного проекта месяцы с мая по август 1739 г. Переписка выходит далеко за рамки сухого, чисто событийно ориентированного повествования. Прежде всего, фон Крамм пишет о домыслах, переговорах и попытках нахождения компромисса, о слухах и придворных интригах.

Издание можно приобрети в книжных магазинах города, в частности в «Читай городе»

Земцов В.Н. Наполеон в 1812 году: хроника. Москва: Политическая энциклопедия, 2022. 639 с. : ил.

Книга представляет собой хроникальное воспроизведение жизни и деятельности Наполеона в 1812 году. Основными источниками стала новейшая публикация корреспонденции Наполеона, не менее трети материалов которой стала доступным для исследователей впервые. Немалую роль в подготовке книги сыграли документы из французских архивов – архива Исторической службы министерства обороны, Национального архива, архива министерства иностранных дел. Использованы материалы Дворцового, домашнего и государственного архива Австрии, целого ряда российских архивохранилищ, периодическая печать, множество документальных публикаций, главным образом, французского происхождения.

Автор, обратившись к главному действующему лицу великой драмы 1812 года, - Наполеону, личность которого соединила в себе как историю «большого формата», так и ярко выраженный субъективный элемент прошлого, попытался увидеть соединение личностного, случайного, зависящего от впечатлений момента, с обстоятельствами объективными, жестко предопределяющими принятие человеком того или иного решения. Благодаря последовательному движению за главным персонажем, обращению не к домысленным, но достоверно установленным примарным фактам, расположенным в их жесткой хронологической последовательности, удалось выявить глубинную логику взаимодействия человека с тем, что обычно называют роком, или обстоятельствами внешнего характера, с которыми человек сталкивается, и сопротивление которых пытается преодолеть. В сущности, книга попыталась дать ответ на ключевые вопросы истории 1812 года: установить, в чем заключались причины, предопределившие начало войны, каков был сам ход событий и, наконец, каковы оказались ее итоги.

Издание можно приобрети в книжных магазинах, например, в «Москва»

Научные журналы

Imangines mundi: альманах исследований всеобщей истории XVI-XX вв. № 12. Сер. Германика. Вып.1. Екатеринбург : Издательский отдел УрГПУ, 2022. 220 с.

Вышел первый выпуск новой серии альманаха Imangines mundi: Almanac of Modern and Contemporary History of the 16-20e Centuries. Сборник приурочен к 60-летнему юбилею его главного редактора, заведующего кафедрой новой и новейшей истории Уральского федерального университета Николая Николаевича Баранова и посвящен двум научным направлениям, которые органично сочетаются в его трудах и трудах его учеников. Одно из направлений связано с проблематикой германского мира в Новое время, второе – с проблематикой левого политического либерализма. Альманах представляет интерес как для научных работников-историков, философов, культурологов, так и для студентов и преподавателей высших и средних учебных заведений.

Альманах «Imagines mundi» («Образы мира») - сборник научных трудов, выпускающийся историческим факультетом Уральского государственного университета им. А. М. Горького (ныне Департамент «Исторический факультет» Уральского гуманитарного института Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина). Выходит три серии: Альбионика, Балканика, Интеллектуальная история. Альманах представляет интерес для специалистов-историков, философов, культурологов, аспирантов, студентов и преподавателей высших и средних учебных заведений.

2-й выпуск журнала «Известия Уральского федерального университета за 2022 год.

В июне 2022 года увидит свет 2-й выпуск журнала «Известия Уральского федерального университета. Серия 2 Гуманитарные науки». В состав номера входят пять основных тематических блоков – «Уральский город: исторический и архитектурный облик», «Новаторство в литературе XX века», «Советская историческая наука», «Политика памяти и историческая память», а также «Экспертиза и атрибуция предметов искусства». Кроме того, в номере выходит статья Е. П. Алексеева, посвященная 100-летию со дня рождения крупнейшего уральского искусствоведа Б. П. Павловского.

Среди авторов выпуска – ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Симферополя, Воронежа, Кяхты и другие городов. Особого интереса заслуживает блок статей по истории советской исторической науки, авторы которого на весьма разнообразном материале демонстрируют, насколько неоднородным оставалось интеллектуальное пространство СССР несмотря на господство марксистской теории. Статья С. В. Кондратьева и Т. Н. Кондратьевой (Тюменский государственный университет) показывает, что московские медиевисты после революции 1917 года даже на риторическом уровне не использовали ее концептуальный инструментарий. О. В. Метель (Омский государственный университет) детально проанализировала подготовку многотомной «Всемирной истории», которую советские ученые вели с 1930-х годов вплоть до 1950-х. Издание, к подготовке которого были привлечены более сотни историков, должно было консолидировать отечественных специалистов, стать «настольной книгой» для советского читателя и «оружием» для борьбы с «буржуазной историографией». Однако поколенческие конфликты подрывали единую концепцию, а чрезмерный объем отпугнул читателей. В статье Т. В. Кущ (Институт всеобщей истории РАН; Уральский федеральный университет) рассмотрена сложная история участия профессора Уральского государственного университета М. Я. Сюзюмова, оригинального и смелого мыслителя, в подготовке трехтомной «Истории Византии» – в частности, из-за критики со стороны столичных специалистов в это издание не попала обобщающая работа Сюзюмова о роли и месте Византии в мировой истории. Завершающая раздел работа А. В. Чудинова (Институт всеобщей истории РАН) посвящена истории отношений крупного специалиста по истории Революции XVIII в., лидера французских «левых» историков М. Вовеля (1933–2018) к советским и российским коллегам: холодность, которую Вовель проявлял в 1980-1990-х годах, лишь в XXI столетии сменила приязнь: ученый убедился, что на устойчивый интерес российских ученых к проблемам XVIII в. не влияют политические и социальные сдвиги.

Вышел второй номер Quaestio Rossica

В номере ставятся острые темы из истории миграции, соотношения утопии и реальности в советское время и современности. Раздел «Problema voluminis» составили три темы: «Антропология бегства и вынужденной миграции: история и судьбы», «Тиражированное советское детство», «Витальность воображаемого и “суровая действительность”». Их объединяет не только единство исторического периода, но и взаимозависимость пропагандистских советских экспериментов и утопических построений с теми жизненными выборами, которые приходилось делать человеку исследуемой эпохи. Внутри одной из рубрик опубликована дискуссия о судьбе сельской медицины в довоенном СССР в отражении источников разного происхождения.

В разделе «Hereditas: nomina et scholae» авторы обращаются к судьбам ученых советского времени: историка С. Б. Веселовского и лингвиста М. Н. Кожиной. Их объединяет любовь к науке, ставшей судьбой и всей жизнью, позволившая сохранить достоинство и человечность в различных условиях.

В разделе «Disputatio» внимание сосредоточено на советской дипломатии, ее успехах и просчетах (обсуждение «русского вопроса» на конференции Антанты 1921–1922 гг. и советско-французские переговоры об антинемецкой конвенции).

Раздел «Controversiae et recensiones» включает рецензии на книги: «Опасные советские вещи. Городские легенды и страхи в СССР» (А. Архипова и А. Кирзюк) и седьмой том труда по истории советской экономики «The Industrialization of Soviet Russia» (Р. Дэвис, М. Харрисон, С. Уиткрофт, О. Хлевнюк).

В раздел «Origines» вошла публикация новых документов из архива Санкт-Петербургского института истории РАН о деятельности главы Тайной канцелярии А. И. Ушакова.

Анонсы научных мероприятий

Второй Уральский историко-архивный форум

29 сентября - 01 октября 2022 г.

Международный научно-практический форум посвящен анализу теоретических и практических проблем источниковедения, архивоведения и документоведения, а также истории государственного управления. В центре внимания вопросы использования компьютерных технологий в исторической науке, архивном деле и ДОУ.

Основные направления форума

- Историческая наука как инструмент политики памяти

- Исторический источник в контексте жизненного цикла документа.

- Изобразительные/визуальные источники: информационный потенциал и методы изучения

- Документальная память: свойства, структура, механизмы консолидации и актуализации

- Архивоведение и документоведение в системе гуманитарных, естественных и информационных наук;

- Историк и архив: режимы взаимодействия

- Архивы и архивное дело в информационном обществе;

- Технотронные документы: проблемы хранения, использования, исторической интерпретации

- Документ как инструмент административного управления;

- Электронные документы и электронные архивы.

- Музеи и музейные технологии в исторической ретроспективе

- Музейное пространство в туристическом контексте

- Экскурсионная деятельность: проблемы информационного обеспечения

- История туризма: специфика изучения источников

Контакты: Мазур Л..Н. LN.Mazur@urfu.ru, daisconf@gmail.com

~20 кБ, *.docx (Размещен 14.06.2022)

Интернационализация проблемы беженцев, «перемещенных лиц» и малых народов в условиях холодной войны

20-21 октября 2022

В рамках международного семинара будут рассмотрены: проблемы статуса беженцев, «перемещенных лиц» и коренных малочисленных народов в международном праве эпохи холодной войны, роль международных организаций в урегулировании проблемы беженцев и «перемещенных лиц» в условиях холодной войны, международно-правовые аспекты проблемы сохранения идентичности малых народов в условиях холодной войны, политические противоречия эпохи холодной войны вокруг проблем беженцев, «перемещенных лиц» и малых народов, политическая активность беженцев, «перемещенных лиц» и малых народов как фактор в глобальном противостоянии эпохи холодной войны.

Контакты: Алексей Валерьевич Антошин alex_antoshin@mail.ru, Юлия Владимировна Запарий julia.zapariy@mail.ru

~715 кБ, *.pdf (Размещен 14.06.2022)

«СССР и его наследие: проблемы мировой политики и международных отношений»: V Чемпаловские чтения

17-18 ноября 2022

2022 год ознаменован 100-летним юбилеем образования СССР - события всемирно-исторического масштаба. Великая Российская революция и образование советского государства стали отправной точкой, которая привела в движение цепь событий и последствий, трансформировавших большую часть мира. Образование СССР и его политика повлекли тектонические сдвиги в системе международных отношений, ознаменовались формированием новых основ и принципов внешней политики, изменением векторов и характеристик мирового политического процесса. Глобальные и региональные аспекты современных международных отношений в постбиполярную эпоху требуют учета предшествующего исторического опыта, разработки проблемы преемственности и разрыва в их трансформации.

Контакты: Поршнева Ольга Сергеевна, histmemory.urfu@gmail.com

~339 кБ, *.pdf (Размещен 14.06.2022)

Международная историческая школа для молодых ученых

13-18 сентября 2022 г.

На базе Исторического факультета Уральского федерального университета состоится Международная историческая школа для молодых ученых. Участниками школы могут стать: студенты российский вузов, граждане РФ, иностранные граждане, студенты и молодые ученые из зарубежных университетов.

Направления школы: История Древней Руси и Московского царства; История российской экономики и промышленности; История российской литературы; История Российской империи; История Великой Отечественной войны. В рамках каждого направления запланированы проведение лекций, круглых столов и дискуссий.

Контакты: Палкин Александр Сергеевич a.s.palkin@urfu.ru

~16 кБ, *.docx (Размещен 14.06.2022)

Междисциплинарный молодежный семинар (ММС) «Исторического факультета» УГИ УрФУ

Регулярные заседания раз в 2 месяца

Целью семинара является создание регулярно действующей и открытой для молодых исследователей площадки для представления, дискуссии и апробации научно-исследовательских работ по вопросам гуманитарных и социальных наук в исторической перспективе. К участию в качестве докладчиков приглашаются молодые исследователи 2–4 курсов бакалавриата и 1–2 курсов магистратуры, желающие публично апробировать свои оригинальные научные исследования. Особое внимание уделяется междисциплинарным исследованиям или исследованиям, затрагивающим методологию социально-гуманитарных наук.

За 2021–2022 гг. учебный год регулярные встречи проходили один раз в два месяца: октябрь, декабрь, февраль, май. Общие тематики, объединившие регулярные встречи, варьировались от социокультурных практик и гендерных исследований до соприкосновений власти и политических культур и осмысления войны и общества во время войн. Всего за четыре регулярные встречи были заслушаны 12 докладов: от историков и международников до философов и филологов.

На следующий учебный год 2022–2023 гг. также запланированы четыре регулярные встречи под эгидой нашего семинара: октябрь, декабрь, февраль и май. Примерный перечень тематик этих встреч будет затрагивать вопросы идентичности во всем ее многообразии, модернизационных процессов российского и мирового общества (перехода от традиционного общества к индустриальному), цифровых исследований в гуманитарных науках, а также спектр общих исследовательских проблем наук социально-гуманитарного профилю.

Анонс о приеме заявок и тематика грядущей встречи определяется оргкомитетом за месяц до ее проведения и публикуется на информационных порталах УГИ УрФУ. Оперативно отследить информацию можно в группе Исторического факультета УГИ УрФУ – vk.com/histurfu.

Контакты: Ившин Владислав Сергеевич 89827459098 mmseminar@mail.ru

Научные журналы

Новый номер ежегодника «Античная древность и средние века»

Опубликован 48 том ежегодного журнала «Античная древность и средние века» (сокращенно - АДСВ). В журнале публикуются научные статьи и рецензии, посвященные широкому спектру вопросов истории, литературы, культуры и археологии Восточного Средиземноморья в эпоху поздней Античности и Средних веков. Главный редактор журнала – Татьяна Кущ, заведующая кафедрой истории Древнего мира и Средних веков Уральского гуманитарного института.

Новый номер журнала посвящен памяти Маргариты Адольфовны Поляковской (1933-2020), Почетного профессора Уральского федерального университета, Заслуженного деятеля науки РФ.

48 том АДСВ представлен 24 статьями российских и зарубежных ученых. В работе над выпуском принял участие профессор Кельнского университета Петер Шрайнер, чья статья «Радость, печаль, гнев: несколько замечаний по поводу эмоциональности народа в Византии в литературных источниках» посвящена исследованию анализу языковых и литературных средств передачи эмоциональных реакций народа на события, связанные с восстаниями и убийствами императоров.

Среди авторов, чьи статьи опубликованы в свежем номере АДСВ, исследователи из ведущих российских научных центров: Института всеобщей истории РАН (Михаил Бибиков), Института славяноведения РАН (Лев Луховицкий), Института археологии РАН (Сергей Денисов, Виктор Чхаидзе), МГУ им. М.В. Ломоносова (Михаил Грацианский, Юлия Мантова), НИУ ВШЭ (Андрей Виноградов), СПбГУ (Евгений Мехамадиев, Дмитрий Черноглазов, Арсен Шагинян), Института археологии Крыма РАН (Александр Айбабин, Николай Алексеенко, Владимир Кирилко, Вадим Майко, Эльзара Хайрединова), Севастопольского государственного университета (Павел Кузенков), Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» (Наталья Гинькут, Виктория Нессель).

В номере опубликованы статьи ученых кафедры истории Древнего мира и Средних веков Уральского гуманитарного института: «Поздняя Византия в работах М. А. Поляковской» Татьяны Кущ, представляющая научную биографию профессора Поляковской и результаты ее исследований византийской истории XIII–XV вв.; «Особенности состава записей в Continuatio Prosperi Hauniensis» Александра Козлова, раскрывающая особенности анонимных погодных записей позднеантичного времени; «К вопросу о цели византийской атаки на Галлиполи 1410 г.» Николая Пашкина, интерпретирующая причины нападения византийцев на турецкую крепость Галлиполи; «Образ св. Георгия-драконоборца на печати М-8759» Валерия Степаненко, посвященная истории изучения византийской печати XII в. и анализу ее уникальной иконографии.

Новые номера журнала «Quaestio Rossica»

В 2020 году было выпущено сразу 5 номеров журнала Quaestio Rossica, что частично компенсировало для авторов и читателей недостаток личных встреч на конференциях и семинарах. Основное внимание 5-го номера сосредоточено на следующих проблемах (раздел Problema voluminis): «Россия: многоголосие культурных смыслов и символов» и «Культурная дипломатия в эпоху социализма». Если первая рубрика посвящена многогранной символике России (здесь и домашняя обстановка и утварь в Карелии, и «московский текст», и названия политических партий, и творчество художника-аутсайдера А. Лобанова), то вторая рубрика обращена к коммуникации между культурными деятелями социалистических стран.

В рубрике Origines опубликованы два источника (история киевского князя Изяслава Ярославича из «Опыта повествования о России» Ивана Елагина и перевод личных впечатлений английского купца и путешественника Джонаса Хенвея от встреч с В. Н. Татищевым).

В рубрике Disputatio, в частности, опубликован ряд замечательных статей, написанных на региональном (уральском и западносибирском) материале: реконструкция структуры и статуса иностранной общины в Екатеринбурге рубежа 1720–1730‑х гг., анализ ранних эго-документов иностранных и советских специалистов Магнитогорского металлургического комбината, сравнение проектов промышленных гигантов первых пятилеток на Урале, исследование проблем использования пиротехнологий в Западной Сибири на рубеже XIX–XX вв.

В рубрике Hereditas: nomina et scholae представлена страница из истории научного изучения украинской истории в СССР, написанная на материале частного факта – судьбы статьи Л. Рубинштейна.

Внимание готовящегося 1-го номера журнала за 2021 год сосредоточено на двух, пожалуй, важнейших для Российской империи периодах. Первая рубрика журнала будет посвящена сотворению империи при Петре I, вторая же, наоборот, – едва ли не последней для империи эпохе – Гражданской войне.

В рубрике Origines в продолжение темы одного из разделов Problema voluminis будет опубликовано письмо французского «консула» Жанно, освещающее проблему участия военных и дипломатических представителей Франции в событиях Гражданской войны в русском Поволжье в 1918 году.

В рубрике Disputatio представлен ряд статей по русской истории первой трети XX века: об идеологии конституционных реформ, обсуждавшиеся в преддверии Первой русской революции, о национально-территориальном размежевании в центральноазиатском регионе, а также об итальянских травелогах писателей, побывавших в СССР

Новые проекты

Цикл онлайн-лекций

Исторический факультет совместно с Российским обществом интеллектуальной истории запускают серию онлайн-лекций «“КУЛЬТУРА ДУХА” VS “КУЛЬТУРА РАЗУМА”: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ И ВЛАСТЬ В БРИТАНИИ И РОССИИ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН (XVII–XVIII ВВ.)» Лекции будут проводиться по пятницам последней недели месяца с февраля по ноябрь 2021 г.

Продолжительность лекции 30 минут.

26 марта 2021 г. – Как географические карты раннего Нового времени изменили образ мира, лектор – Георгий Шпак (ИВИ РАН)

23 апреля 2021 г. – “За веру, царя и отечество”?... Чем и за что жертвовали русские люди в эпоху перемен, лектор – Алексей Попович (УрФУ)

28 мая 2021 г. – Джон Мильтон, Commonwealth и его взгляд на Россию (на англ.языке) лектор – проф. Мэттью Бинни (Eastern Washington University)

25 июня 2021 г. – Власть мамоны: деньги, финансовые аферы и коррупция в Британии на рубеже XVII–XVIII вв., лектор – проф. Вероника Высокова (УрФУ)

30 июля 2021 г. – Разделяй и властвуй: имперские амбиции британских ботаников XVIII в., лектор – Юлия Шипицына (УрФУ)

27 августа 2021 г. – “Любовь к Отечеству” или “последнее прибежище негодяя”? Дискуссии о патриотизме в Британии XVIII в., лектор – доц. Татьяна Косых (УрФУ)

24 сентября 2021 г. “Язвитль бывших государей”: “Опыт” И. П. Елагина (1725–1793) с русской историей, лектор – проф. Сергей Маловичко (РГГУ)

29 октября 2021 г. Долгий путь к разводу: расторжение брака в Англии XVIII в., лектор – доц. Ксения Созинова (УрФУ)

26 ноября 2021 г. Морально-этические ценности в России и Британии в эпоху Просвещения, лектор – член-корр. РАН Лорина Репина (ИВИ РАН)

Лекции проводятся при финансовой поддержке Российского научного фонда проект № 19-18-00186.

Книжные новинки

Монография о единоверии

В издательстве Блумингтон (университет Индианы) вышла монография Джеймса М. Уайта «Единство в вере? Единоверие, русское православие и старообрядчество, 1800-1918 гг.» Эта книга предлагает новый взгляд на актуальную тему истории старообрядчества. Автор обращается к малоизвестной истории единоверия, к судьбам тех старообрядцев, которые примирились с Русской Православной Церковью. В книге рассматривается единоверие через призму имперского разнообразия и борьбу Русской Православной Церкви за принятие тех, кого она ранее отвергла. В процессе своего многовекового взаимодействия со старообрядцами через единоверие сама Церковь претерпела изменения, так как была вынуждена предложить новую, более широкую концепцию православной идентичности. Автор рассказывает о жизни самих единоверцев, обращаясь как к опыту обычных верующих, так к биографиям их лидеров, таких как харизматичный старейшина Павел Прусский, священник-ренегат Иоанн Верховский и ярый реформатор Симеон Шлеев. История единоверия представляет собой сложную и увлекательную историю компромисса, переговоров и адаптации на фоне стремительно модернизирующейся Российской империи.

Новая книга по истории школьного образования

В издательстве Уральского университета вышла книга профессора Алевтины Сафроновой «Первые иноязычные школы раннего Екатеринбурга (1735—1750-е гг.)». Монография является специальным исследованием, посвященным истории первых иноязычных школ Екатеринбурга, открытых по инициативе В. Н. Татищева, начальника казенных заводов Урала и Сибири. Автор раскрывает роль Татищева в открытии этих учебных заведений, поиске учителей через Кабинет министров и Академию наук, выписывание учебных пособий для школ.

Реконструируется социальный, возрастной состав учащихся. В немецкую школу набирали детей администрации со всех казенных заводов Урала с целью подготовки из них собственных управленческих кадров, но основную часть учащихся составляли дети мастеровых и солдат. Обучение в латинской школе, вопреки общероссийскому законодательству, было объявлено обязательным для детей духовенства, проживавших при казенных заводах и слободах, приписных к ним; принимались и дети других сословий и иностранцев.

Раскрывается программа обучения в этих школах: наряду с языком изучались математика, история, география, основы религии, ученики знакомились с сочинениями авторов Древней Греции и Рима, учащиеся немецкой школы – с рядом заводских профессий.

Школы сыграли важную роль в становлении Екатеринбурга как центра культуры российской провинции. Учитель К. Кондратович переводил источники для написания «Истории Российской» В. Н. Татищева, составлял языковые лексиконы народов, проживавших на Урале, с привлечением других учителей — русско-латино-немецкий лексикон и латино-немецко-русский.

Издание предназначено для историков, культурологов, преподавателей вузов и школ, студентов, всех, интересующихся историей культуры и просвещения Урала и России.

Новое исследование вопросам исторической памяти

В издательстве РОССПЭН (Москва) вышла в свет коллективная монография «Война, политика, память: Наполеоновские войны и Первая мировая война в пространстве юбилеев» Монография выполнена в рамках проекта Российского научного фонда (проект № 18-18-00053 «Политика памяти vs историческая память: Наполеоновские войны и Первая мировая война в юбилеях»). Ответственным редактором издания выступила руководитель проекта, д.и.н., проф., заведующая кафедрой теории и истории международных отношений УГИ Ольга Сергеевна Поршнева, редакторами – д.и.н., проф. кафедры новой и новейшей истории УГИ Владимир Николаевич Земцов, д.и.н., доцент, заведующий кафедрой новой и новейшей истории УГИ Николай Николаевич Баранов.

В монографии впервые в историографии представлен цельный взгляд на проблему коммеморации событий Наполеоновских войн и Первой мировой войны; реконструированы и исследованы в сопоставительном ключе природа и специфические практики организации юбилеев военных событий в странах Западной Европы и России. Проведенное исследование выявляет возможности и пределы использования юбилейных дат для формирования образов прошлого, не вступающих в противоречие с достоверно установленной картиной событий, что, в свою очередь, помогает в выстраивании не иллюзорной, но научно обоснованной национальной исторической перспективы и исторической политики.

В подготовке издания и написании тематических глав принимали участие к.и.н., ассистент кафедры новой и новейшей истории УГИ Ю.М. Галкина, к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории УрГПУ А.А. Постникова, ассистент УрГПУ А.И. Голотина, к.п.н. К.А. Пахалюк.

С результатами работ по исследовательскому проекту можно познакомиться на его сайте

Монографическое исследование о концепциях конфликта и согласия в российской общественной мысли

Коллектив авторов УрФУ Константин Бугров, Сергей Соколов, Елена Степанова и Джеймс Уайт опубликовали монографию «Концепции конфликта и согласия в российской общественной мысли и практике». В книге рассматриваются концепции конфликта и согласия и конкретные практики. Концепции и практики конфликта и согласия весьма широко представлены как в источниковом материале, так и в историографическом дискурсе, однако до сих пор они редко подвергались серьезному анализу. Настоящее издание призвано восполнить этот пробел, привлекая междисциплинарную команду исследователей, которые использовали широкий спектр опубликованных и архивных источников. Для структурирования монографии были выбраны четыре темы – международные отношения, религия, социум, и общественная мысль. В рамках первой темы в двух статьях обсуждаются теории войны и мира в большевистской мысли раннесоветского периода, а также идеологические кампании советской прессы, построенные вокруг советско-китайских отношений. В рамках второй темы проведен анализ конфессиональных конфликтов в балтийских провинциях Российской империи, религиозных взглядов Льва Толстого, а также представления народа чувашей о церковной соборности. В рамках третьей темы рассматриваются отношения между крестьянами и помещиками в период правления Александра I и феномен революционного мученичества в период революции 1905 года. Четвертая тема раскрывается через исследование концепций конфликта варварства и цивилизации с точки зрения историографии XVIII века, а, кроме того, через изучение современных дискуссий о толерантности. Результатом исследований, представленных в настоящем издании, стало первое обстоятельное исследование роли концепций конфликта и согласия в течение трех столетий российской истории.

Анонсы научных мероприятий

Международный симпозиум «Первая волна русской эмиграции: культ и повседневность»

Приглашаем принять участие в международном симпозиуме «Первая волна русской эмиграции: культ и повседневность»

Целью мероприятия дать интердисциплинарную панораму текущих исследований по проблеме русской эмиграции 1920–1940 гг.

Семинар состоит 1 апреля

На симпозиуме предполагается обсуждать доклады по таким темам как:

- празднества в будни;

- юбилейные празднества (в том числе Л.Н. Толстого в 1928 г., Ф.М. Достоевского в 1931 г., А.С. Пушкина в 1937 г., крещения Руси в 1938 г. и других);формирование эмигрантского культурно-интеллектуального канона (на примере проектов изданий русских классиков, создания образовательных учреждений, открытий памятников и скульптур, значительных выставок и т.д.);

- интеграция русских эмигрантов в общество принимающей стороны на уровне повседневной жизни.

- Согласно планам оргкомитета в течение 2021 гг. состоятся еще два онлайн симпозиума (предварительные даты: 2 июля и 26 ноября). Серия симпозиумов образует международную площадку для междисциплинарного диалога и обмена мнениями и исследовательским опытом. Планируется издание материалов симпозиумов в сборнике.

Время презентации: 15 минут

Язык конференции: русский и английский

Срок подачи заявок: до 8 марта 2021 г.

Конференция «Компаративные историко-филологические исследования в эпоху глобализации»

В рамках Международного коyвента Уральского гуманитарного института будет проходить конференция «Компаративные историко-филологические исследования в эпоху глобализации»

В ходе конференции предполагается обсудить проблемы по следующим направлениям:

- Литературная компаративистика в современную эпоху: теория и практика. Имеет ли смысл литературная компаративистика в эпоху глобализации культуры?

- Литература для детей: межкультурное взаимодействие.

- Феномен “young adult fiction” в современной литературе.

- Современные сравнительно-лингвистические исследования.

- Перевод как межкультурная коммуникация. Новые виды и возможности перевода на современном этапе. Интермедиальность – это тоже перевод?

- Компаративистика в современных исторических исследованиях.

- Проблемы дидактики в межкультурном аспекте.

Для участия в конференции необходимо в срок до 15 апреля 2021 г. отправить заявку на электронный адрес: conference.urfu.2021@gmail.com

Конференция «Славянский мир в условиях современных вызовов»

15-17 октября 2021 г. Национальный исследовательский Томский государственный университет, Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина и редакции научных журналов «Русин», «Quaestio Rossica», «Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки» проводят VI конференцию «Славянский мир в условиях современных вызовов»

Конференция состоится в Екатеринбурге на базе Уральского гуманитарного института Уральского федерального университета.

Основные вопросы

- Проблемы славянской общности: история и современность

- Славянский мир: политические вызовы современности

- Славянские языки в современном социокультурном контексте

- Литература и процессы национального строительства в славянском мире

- Круглый стол по теме «Национальные истории на постсоветском пространстве: переоценка или мифотворчество».

Рабочие языки конференции – русский и все славянские, английский.

Научный семинар «Человек в мире эпохи холодной войны: Беженец. «Перемещенное лицо». Эмигрант»

29 октября 2021 г. Уральский гуманитарный институт Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина в рамках работы научной группы «История холодной войны» проводит научный семинар «Человек в мире эпохи холодной войны: Беженец. «Перемещенное лицо». Эмигрант»

Задача семинара - объединить усилия ученых, работающих в указанном направлении, представить результаты исследований в данной области.

Работа семинара планируется по следующим направлениям:

- Вторая мировая война и формирование феномена «ди-пи»

- «Ди-пи» после лагерей: судьбы эмигрантов из Восточной Европы за океаном

- Эмигранты из Восточной Европы в идейно-политическом противостоянии эпохи холодной войны

Рабочие языки научного семинара – английский и русский

По итогам работы семинара планируется подготовить научную монографию.

Заявки на участие в научном семинаре (ФИО, ученая степень, должность, контактная информация) и аннотации докладов, тематика которых связана с одним из разделов данной монографии (не более 1 тыс. знаков) просьба направлять до 1 октября 2021 г. по адресам: alex_antoshin@mail.ru, julia.zapariy@mail.ru

Научная конференция «130 лет франко-русскому альянсу: проблемы и вызовы двустороннего сотрудничества»

Департамент исторический факультет приглашает принять участие в работе научной конференции «130 лет франко-русскому альянсу: проблемы и вызовы двустороннего сотрудничества».

Мероприятие проводится в рамках проекта РНФ № 20-78-10014 «От Согласия к Пакту: франко-русские/франко-советские отношения в период 1890-1930-х гг.»

Конференция пройдет 3-4 декабря 2021 г.

Формат мероприятия – смешанный: очная конференция с возможностью подключения через платформу Zoom.

На конференции предлагается обсудить следующий круг проблем:

- Специфика практики союзничества как формы межгосударственного взаимодействия на примере франко-русского/франко-советского сотрудничества;

- Генезис и функционирование франко-русского/франко-советского союза, формы его публичной репрезентации;

- Продвижение идеи взаимодействия/конфронтации в среде политических элит России и Франции в XX веке;

- Механизмы и инфраструктура политического, военного, экономического и культурного взаимодействия России и Франции в конце XIX – XX вв.;

- Формирование и трансформации образов франко-русское/франко-советского взаимодействия в обществах и исторической памяти двух стран;

- Левое движение как фактор взаимодействия Франции и России.

Заявки на участие с указанием Ф.И.О., уч. степени, звания, должности, организации, темы и аннотации доклада (до 200 слов) просим направлять по адресу histmemory.urfu@gmail.com ученому секретарю семинара до 1 июля 2020 г.

По итогам конференции планируется издание сборника статей, индексируемого в РИНЦ.

Новые проекты

Новый проект по Новейшей истории

Российский научный фонд поддержал проект «От Согласия к Пакту: франко-русские/франко-советские отношения в 1890-1930-е гг.» (руководитель — кандидат исторических наук, ассистент кафедры новой и новейшей истории Юлия Галкина).

События первой половины XX века сформировали новый миропорядок и стали отправной точкой для многих современных международных проблем и внутренних конфликтов. В условиях нестабильной международной обстановки оставалась актуальной проблема формирования межгосударственных военно-политических союзов. В центре внимания проекта, объединившего исследователей из УрФУ и МГУ — русско-французский аспект международных отношений, его развитие и влияние на внешнеполитическую обстановку в 1890-1930-е гг.

Ученые сопоставят процессы франко-русского сближения в 1890-е гг. и франко-советского взаимодействия в преддверии Второй мировой войны, выявят различия и общие черты реализации идеи совместного противостояния внешнеполитическим угрозам.

Сопоставление франко-русских/франко-советских взаимоотношений позволит понять, как Первая мировая война и революция 1917 г. изменили практику межгосударственного взаимодействия, осмысления международных проблем в обществе и политическом классе двух держав. Франко-русское/советское взаимодействие в конце XIX — первой трети XX вв. представляет собой яркий пример проекта формирования межгосударственного союза через преодоление глубоких противоречий в ситуации развития качественно новой международной системы в период позднего модерна; его неудача во многом повлияла на ход обеих мировых войн и определила характер всей конфигурации международных отношений в XX в.

Итогом исследования станет публикация двух монографий, посвященных проблеме взаимодействия Франции и Советской России в период 1917-1924 гг., а также вопросам военно-политического и дипломатического взаимодействия СССР и Франции в 1930-е гг.

Результаты первых двух лет работы исследовательского коллектива будут представлены на международной конференции в 2021 году «130 лет франко-русскому альянсу: проблемы и вызовы двустороннего сотрудничества».

Новый проект по византинистике

Заявка молодых ученых-византинистов победила в конкурсе грантов на проведение инициативных исследований молодыми учеными. РНФ поддержал проект «Этно-религиозные меньшинства в Поздней Византии: проблема интеграции и обособления» молодых историков-византинистов. Руководитель проекта — кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры истории Древнего мира и Средних веков Наталья Жигалова. Исполнитель проекта — аспирант кафедры Татьяна Белоруссова.

Задача проекта — проанализировать характер взаимоотношений греческого населения и представителей различных этно-культурных и религиозных общностей (славяне, евреи, латиняне, тюрки), проживавших на территории Византийской империи в XIII-XV вв., а также определить механизмы их интеграции в существующие государственные и социальные структуры и способы их обособления.

Молодые ученые планируют исследовать социальный и правовой статус этно-религиозных меньшинств в поздневизантийский период; проблему сохранения религиозной и культурной идентичности негреческим населением империи; роль этно-религиозных общностей в экономической, политической и общественной жизни Византийской империи в XIII-XV вв.

Впервые планируется провести комплексные исследования. Кроме того, авторы планируют раздвинуть и географические рамки исследования. Если раньше в центре внимания ученых, изучающих византийское общество, находился Константинополь, то в рамках проекта планируется изучить статус еврейских, латинских, тюркских или славянских «диаспор» в региональных центрах (Фессалоника, Мистра, Патры, Монемвасия, Пруса и пр.). В рамках исследования будут рассмотрены источники, которые ранее не привлекались для изучения данной проблематики: актовые материалы, византийские нарративные источники, постановления венецианского Сената и османские налоговые описи.

Результаты исследований по проекту будут представлены в ряде научных статей в изданиях, индексируемых международными базами данных, а также в серии докладов на всероссийских и международных научных конференциях, в том числе на Международном конгрессе византийских исследований.

Новости Лаборатории археографических исследований

Результаты международного сотрудничества исследователей старообрядчества

В третьем номере «Известий УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки» вышла очередная рубрика по истории и культуре старообрядчества, объединившая исследования в этой области. Координация исследований региональных особенностей истории старообрядчества учеными из УрФУ, университетов Польши и стран Балтии позволила сформировать рубрику и ввести в научный оборот новые источники, изучение которых позволит проводить сравнительный анализ локальных культурных традиций.

В статье Ирины Починской, заведующей лабораторией археографических исследований УрФУ, проанализирована проблема формирования региональных центров старообрядчества на примере Глазовского уезда Вятской губернии. В статье показано, как миграционные потоки старообрядцев влияли на особенности развития регионов компактного проживания староверов.

Один из крупнейших специалистов по истории польского старообрядчества Зоя Ярошевич-Переславцев (почетный профессор Варминско-Мазурского университета, г. Ольштын) анализирует личность выдающегося авантюриста XX в. Игнатия Яна Высочанского. На уникальных материалах польских архивов она рассматривает проблему поведенческих особенностей определенного типа личностей, которые с наибольшей полнотой реализуют свой потенциал в периоды общественной нестабильности. Для Высочанского основной платформой самореализации стало старообрядчество.

Надежда Морозова (ведущий научный сотрудник Центра по изучению письменного наследия Института литовского языка, Литва, г. Вильнюс) в своей статье представила глубокий источниковедческий анализ оригинального исторического сочинения старообрядцев 1870-х гг. «Родословие православнаго иноческаго пострижения…». В статье рассмотрены структурные особенности памятника, своеобразие состава, отличительные черты двух редакций, принципы работы автора и редактора родословия.

Статья Натальи Ануфриевой, старшего научного сотрудника лаборатории археографических исследований УрФУ, посвящена анализу процессов формирования текстовой и изобразительной составляющих апокрифического памятника письменности «Страсти Христовы». Основное внимание автора сосредоточено на иллюстративных материалах сочинения. На основе анализа списков сочинения из книгохранилищ Уральского региона выявлено три изобразительных редакции, определены редакционные особенности.

Книжные новинки

Новая книга по археологии

В петербургском издательстве «Нестор-История» опубликована коллективная монография «Мезолитические памятники Горбуновского торфяника». Работа над книгой объединила исследователей из Уральского федерального университета, Института археологии РАН, Московского государственного университета, Института экологии растений и животных УрО РАН, Нижнетагильского государственного социально-педагогического института и Свердловского областного краеведческого музея. Один из соавторов — доцент кафедры археологии и этнологии Уральского гуманитарного института УрФУ Любовь Косинская.

Коллективная монография является результатом многолетних междисциплинарных исследований мезолитических памятников на Горбуновском торфянике в Среднем Зауралье. Материалы данных исследований являются значимыми для изучения развития материальной культуры, хозяйства и адаптации мезолитического населения региона и лесного Зауралья в целом.

Исследование мезолитических стоянок Горбуновского торфяника показало, что заселение Среднего Зауралья произошло не в позднем мезолите, как считалось ранее, а в раннем мезолите. Среди прочих выделяется стоянка Береговая II, где впервые в Среднем Зауралье исследованы четыре культурных слоя, залегавшие в торфе один над другим. Самый ранний слой (IX-X тыс. до н. э.) современен знаменитому Большому Шигирскому идолу, самый поздний (конец VII тыс. до н. э.) фиксирует начало неолита.

Авторы монографии показывают, что на население сумело успешно адаптироваться к природным условиям и выработать оптимальную стратегию жизнеобеспечения, которая в основных чертах не менялась на протяжении мезолита и раннего неолита. Основу этой стратегии составляла охота на копытных, прежде всего, лося, дополняемая охотой на других зверей и птицу, и рыболовством. В зависимости от сезона и местных условий население меняло места стоянок и промысловых лагерей.

Преемственность в каменной и костяной индустрии между слоями мезолита и раннего неолита торфяных стоянок Среднего Зауралья позволяет говорить о сложении раннего неолита этой территории на местной основе.

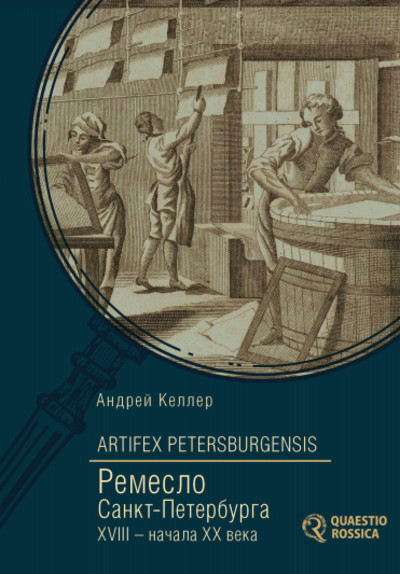

Новое исследование социально-экономической истории Санкт-Петербурга

В издательстве «Алетейя» вышла монография Андрея Келлера, доктора исторических наук, старшего научного сотрудника лаборатории эдиционной археографии УГИ «ARTIFEX PETERSBURGENSIS. Ремесло Санкт-Петербурга XVIII — начала XX века (административно-законодательный и социально-экономический аспекты)». Книга вышла в серии «Библиотека журнала Quaestio Rossica».

В монографии впервые комплексно показана история петербургского ремесла с административно-законодательной, социально-экономической и культурно-философской точек зрения в период XVIII – начала XX вв. Важную роль в ней играли ремесленные цехи, основанные указами 1721-1722 гг. Их смешанный состав из российских и иностранных ремесленников способствовал трансферу технологий, внедрению новых навыков и практик.

Чтобы определить предмет ремесла, рассмотрены родственные ему понятия — «художество», «наука», «искусство». Показано, что границы ремесленной мастерской в период протоиндустриализации не заканчивались ее стенами, но могли проходить рядом или даже пересекаться с мануфактурой, фабрикой, заводом не только в теории, но и на практике.

В книге дана характеристика становления и эволюции институтов ученичества, ремесленного образования, самоуправления и социальной защиты. Автор переосмысливает значение ремесла столицы в контексте интеллектуальной традиции народников-экономистов, что помогло пересмотреть роль ремесленного производства — малых и средних предприятий, и определить причины его успешного развития как во времена мануфактуры, так и в период промышленной революции. В рамках социального прогнозирования сделана оценка того, насколько эффективно ремесленные практики и малые формы производства могут встраиваться в экономические концепции будущего в рамках устойчивого развития и зеленой экономики.

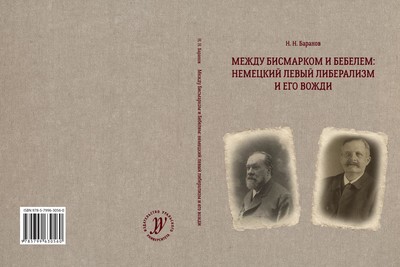

Новая книга по истории Германии

В издательстве Уральского университета опубликована монография заведующего кафедрой новой и новейшей истории, доктора исторических наук Николая Баранова «Между Бисмарком и Бебелем: немецкий левый либерализм и его вожди», которая посвящена одной из важнейших страниц истории политической Германии.

Выражение «немецкий либерализм» может восприниматься как оксюморон, зачастую даже в представлениях профессиональных историков немецкий либерализм предстает как «terra incognita». Тем не менее, в Германии сложилась собственная либеральная традиция, которая, несмотря на сокрушительные удары, понесенные впервой половине ХХ-го столетия, доказала свою жизнеспособность.

В монографии анализируется репрезентация немецкого политического либерализма в исторических исследованиях и дается обстоятельный обзор оценок этого феномена в отечественной и зарубежной историографии. Автор характеризует жизненный путь и мировоззрение выдающихся лидеров левого политического либерализма в кайзеровской Германии Ойгена Рихтера и Фридриха Наумана. При первом сравнении бросаются в глаза резкие различия в их характерах и судьбах. Рихтер — почти забытый сейчас современник и бескомпромиссный оппонент Бисмарка. Во главе партии прогрессистов, позднее свободомыслящих, Рихтер всю жизнь вел войну на два фронта — против консерваторов и против социал-демократов. Науман — до сего дня своего рода наиболее почитаемый «светский святой» немецкого либерализма. Человек вильгельминской эпохи, Науман прошел путь от лютеранского пастора до либерального империалиста, автора оригинального проекта «Срединной Европы», поборника германской «мировой политики», желавшего соединить либерализм с массовым рабочим движением, демократию с имперством. Тем не менее, оба они были едины в стремлении сформулировать и реализовать либеральную, основанную на признании безусловной ценности свободы альтернативу кайзеровскому государству.

Книга Николая Баранова — единственное исследование, где представлены исторические портреты сразу обоих вождей немецкого либерализма 2-й половины XIХ — начала ХХ вв.

Уникальное исследование самых северных в Евразии укрепленных поселений эпохи неолита и энеолита

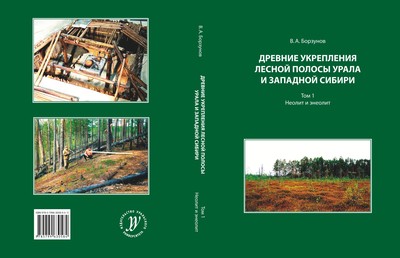

Вышел в свет первый том четырехтомного издания, посвященного характеристике первобытных укрепленных поселений каменного, бронзового и раннего железного веков лесной полосы Урало-Западносибирского региона. Старшим научным сотрудником проблемной научно-исследовательской археологической лаборатории, кандидатом исторических наук Виктором Борзуновым подготовлена монография «Древние укрепления лесной полосы Урала и Западной Сибири: Неолит и энеолит». Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 18-09-40011 «Урал и Западная Сибирь в археологической ретроспективе: важнейшие открытия, ритмы, феномены и парадоксы развития».

В монографии на основе изучения 1 054 археологических памятников эпохи первобытности лесной полосы Урала, Западной Сибири и некоторых сопредельных таежных территорий выделяются ареалы распространения оригинальных археологических объектов.

Автор дает индивидуальную и общую характеристики укрепленных поселений, известных современным археологам. В данном томе также рассмотрены предпосылки и причины генезиса северных укреплений, их судьбы и место в общей системе распространения древнейших «укрепленных деревень», «квазигородов» и «протогородов» Старого Света. В работе обозначены этапы становления, развития и распространения укрепленных поселений в эпоху первобытности и начале классовых формаций.

Главная цель четырехтомного издания — создать общую концепцию генезиса и развития древнейших укрепленных поселений лесной полосы Урала и Западной Сибири, самых северных регионов Евразии и мира, где зафиксированы такие объекты. Книга предназначена для специалистов по истории России, отечественных и зарубежных археологов, студентов исторических факультетов,краеведов, любителей истории.

Результаты совместного проекта кафедры востоковедения УрФУ и Ариэльского университета

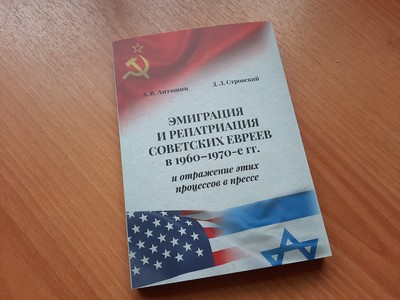

Опубликована монография профессора кафедры востоковедения Уральского гуманитарного института Алексея Антошина и исследователя Школы коммуникаций Ариэльского университета (Израиль) Дмитрия Стровского «Эмиграция и репатриация советских евреев в 1960-1970-е гг. и отражение этих процессов в прессе».

Монография напечатана по решению Центра израилеведения и академической иудаики кафедры востоковедения Уральского гуманитарного института (руководитель — профессор Вадим Кузьмин). Книга посвящена теме, традиционно вызывающей интерес как в России, так и в Израиле — судьбам советских евреев в условиях холодной войны и «разрядки» международной напряженности 1960-1970-х гг.

Авторское внимание сосредоточено, главным образом, на особенностях освещения эмиграции евреев из СССР в ведущих эмигрантских, советских и американских печатных СМИ. Эта проблема по-прежнему остается практически неизученной как в российской, так и в зарубежной исследовательской литературе. Анализируя содержание публикаций, посвященных «еврейской теме», в таких изданиях, как «Новый журнал», «Посев», «Известия», «Нью-Йорк таймс», «Вашингтон пост» и др., авторы одновременно характеризуют духовно-нравственную атмосферу, характерную для советского и американского обществ эпохи холодной войны, а также русских эмигрантских сообществ в различных странах мира. Благодаря эмпирической основе исследования становится возможным расширить привычные рамки познания общественных настроений эпохи «разрядки» 1970-х гг. Данная монография позволяет отчетливее представить особенности развития медиасферы как составляющей глобального политического пространства 1970-х гг.

Анонс журнала

«Культура — это лишь тоненькая яблочная кожура над раскаленным хаосом» (Ф. Ницше)

Именно это высказывание открывает третий номер Quaestio Rossica, который уже доступен на сайте. Выпуск представляет собой сложноорганизованное сочетание «хаоса» окружающего мира и хрупкой культуры. Первая рубрика журнала озаглавлена как «Репрессии в судьбах людей и судьбе народа» и посвящена репрессиям как своеобразному институту, не всегда имеющему прогосударственный смысл карательных мер.

Вторая рубрика «Россия и зарубежье: идеи и образы» продолжает важную для нашего журнала тему взаимодействия русской и зарубежной культуры как феномена, преодолевающего трудности понимания другого в широком смысле этого слова.

Продолжает эту тему рубрика Origines, в которой представлена вторая часть масштабного исследования ранних дипломатических и династических контактов России и Франции в XVI в. Здесь опубликовано письмо Генриха III (ранее ошибочно приписываемое Генриху IV) к царю Федору.

Продолжает тему, поднятую в предыдущем выпуске журнала, статья о фальсификации исторических документов о Второй мировой войне. В этой же рубрике (Conceptus et conceptio) опубликовано исследование социальной роли государства и власти в контексте современной европейской историографии.

В рубрике Disputatio традиционно расположены не привязанные строго к тематике выпуска, но заслуживающие внимания статьи о советской дипломатии, феномене монархической контрреволюции и фотографической работе В. К. Арсеньева.

Завершает выпуск раздел Controversiae et recensiones, в котором опубликованы рецензии на издания, посвященные взаимодействию русской и зарубежной культуры. Особый интерес представляет финальная рецензия, авторы которой формулируют свои аргументы«за» и «против» юбилейных сборников.

Новые проекты

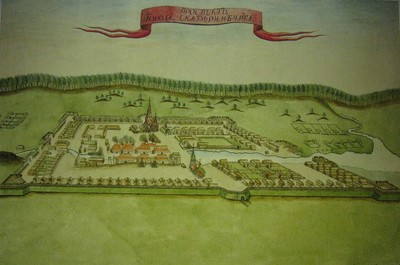

Исследовательский коллектив под руководством доктора исторических наук Дмитрия Редина приступает к работе по реализации проекта «Екатеринбург в 1733 г.: историко-антропологическая и архитектурно-пространственная реконструкция», поддержанного грантом РНФ.

Работы будут выполнятся на базе лаборатории эдиционной археографии УГИ УрФУ. Коллектив планирует создать 3D-историко-архитектурную реконструкцию Екатеринбурга, которая будет сопровождаться реконструкцией антропогенного пространства — систем взаимодействующих индивидов и социальных групп в их повседневных интеракциях в пространственно-архитектурной, коммуникационной, производственной, административной, оборонной, конфессиональной, медицинской, образовательной и бытовой сферах.

Проект ориентирован на аналогичные разработки, продемонстрированные, в частности, в проекте масштабных реконструкций античных и средневековых городов Европы. Значимость ожидаемых результатов определяется как фундаментальным аспектом (получение новых знаний о механизмах и каналах взаимодействий человека с окружающей средой, технологиями и социальными институциями, необходимых для понимания закономерностей жизни и эволюции общества), так и возможностями практического использования в развитии научного направления Digital Humanities: в градостроительных научных изысканиях; в инновационных обучающих программах; в развитии программ по популяризации исторического знания среди широких слоев населения (Public History); в возрождении и сохранении историко-культурного наследия; в развитии индустрии познавательного туризма как отрасли региональной и национальной экономики.

В течение первого года работы предполагается провести анализ происхождения, статусных характеристик, пространственной локализации основных социальных групп раннего Екатеринбурга, их иерархической соотнесенности в рамках городского сообщества; обработать корпус письменных источников (описаний городской застройки) и визуальных материалов первой трети XVIII в., необходимых для 3D-реконструкции облика города, адаптировать их к цифровому виду; начать отрисовку архитектурных объектов, первым из которых станет Екатеринбургская крепость, в границах которой развивалась жилая, административная и производственная инфраструктура города.

Новости Международного центра исторической демографии

Несмотря на трудности, вызванные пандемией, в Международном центре исторической демографии (МЦДИ) УрФУ не прекращается научная работа, в том числе в рамках международного сотрудничества. В 2018 году силами центра и коллектива гранта РНФ «Этнорелигиозная динамика в горной Евразии» в Уральском федеральном университете была проведена вторая международная научная конференция по исторической демографии «Номинативные источники в исторической демографии на Западе и Востоке». В ее работе приняли участие ведущие ученые цвета Европы, в том числе специалисты из Исландии, Норвегии, Швеции, Испании, Польши, Германии, Австрии, Румынии, Эстонии и Венгрии. Побывавшие в Екатеринбурге исторические демографы продолжают поддерживать научные связи с главным вузом Урала: журнал «Известия УрФУ. Серия 2: Гуманитарные науки» (входит в WoS) уже в третий раз выпускает рубрику «Номинативные источники в демографических исследованиях: Восток и Запад», где европейские и российские ученые публикуют свои доклады, доработанные по результатам дискуссий, на русском языке.

Очередная рубрика по исторической демографии готовится к выходу во втором номере «Известий» этого года. В число иностранных авторов на этот раз вошли Марк Гортфельдер (Эстония), Хильде Соммерсет (Норвегия), Эвелин Волхаут (Нидерланды) и Гуннар Торвальдсен (Норвегия/Россия). Каждая из статей затрагивает важные темы современной исторической демографии.

Аспирант Таллинского университета Марк Гортфельдер на эстонском материале проверяет гипотезу о связи снижения рождаемости со снижением смертности — одного из ключевых аспектов теории демографического перехода. Эстония в этом отношении — чрезвычайно интересный объект исследования, поскольку уже в конце XIX века рождаемость в ней была одной из самых низких в Европе.

Гуннар Торвальдсен, один из ведущих европейских исторических демографов и научный руководитель лаборатории МЦДИ УрФУ, рассмотрел до этого почти не исследованную тему внутренней миграции в Норвегии XX века, оценивая и уточняя демографические потери норвежцев во Второй мировой войне. Статья любопытна также и тем, что в ней впервые депортация поселений и отдельных профессиональных групп, проведенная в Норвегии оккупантами в годы войны, названа своим именем — «депортацией», а не нейтральным — «вынужденным переселением».

Статья исследовательниц Соммерсет и Волхаут посвящена одному из самых актуальных направлений в демографической истории — создании универсальной классификации причин смертности населения прошлого в расчете на возможность проведения сравнительного анализа с современными заболеваниями. В их случае объектом выступил портовый Тронхейм конца XIX века, третий по величине город Норвегии. Именно этим исследованием была инспирирована статья, подготовленная сотрудниками УрФУ Дмитрием Бахаревым и Еленой Главацкой, которые применили норвежскую методику к Екатеринбургу рубежа XIX-XX веков, поставив столицу Урала в международный историко-демографический контекст.

Учитывая долговременность и продуктивность этого сотрудничества, остается выразить надежду на дальнейший рост его масштабов и подключение к нему других российских научных центров.

Наука и жизнь

Историки помогли подготовить фильм про Шигирский идол

Заведующий кафедрой археологии и этнологии УрФУ Сергей Кокшаров и выпускница истфака УрГУ (ныне УрФУ), главный научный сотрудник Свердловского областного краеведческого музея Светлана Савченко помогли подготовить документальный фильм «Шигирский идол». В апреле 2020 года премьера картины состоялась на телеканале «Культура».

В ленте рассказывается об уникальном археологическом экспонате, найденном 130 лет назад в заболоченном Шигирском озере. Оно расположено в 70 километрах к северо-западу от Екатеринбурга. Консервирующие свойства торфа обеспечили хорошую сохранность скульптуры. Длительное время специалисты считали, что Шигирский идол был изготовлен в бронзовом и даже железном веках. Однако обращение к радиоуглеродному методу датирования показало, что лиственница, из которой высечена скульптура, датируется средним каменным веком — мезолитом.

Новые даты позволили говорить об уральской находке, как о древнейшей деревянной скульптуре, известной в настоящее время в мире. О ее значимости для научного сообщества свидетельствует тот факт, что в 2017 году в Екатеринбурге состоялась международная конференция под названием «Большой Шигирский идол в контексте искусства каменного века Северной Евразии», а в 2020-м ожидается издание спецвыпуска журнала Quaternary International по той же тематике.

Сергей Кокшаров считает, что в идоле можно увидеть «сплав искусства ледникового палеолитического времени, которое известно, прежде всего, по пещерным росписям в Европе и на Урале, и среднего каменного века — мезолита». По словам историка, во время глобального потепления, видимо, произошли кардинальные перемены в мировосприятии. Люди акцентировали внимание не только на объектах охоты, которые они прежде изображали в пещерах, но и на образе человека в самых разных вариантах (скульптура, графика). В Шигирском идоле мы видим много антропоморфных персонажей, выполненных в разных вариантах.

Книжные новинки

Новая книга по истории российско-украинских отношений

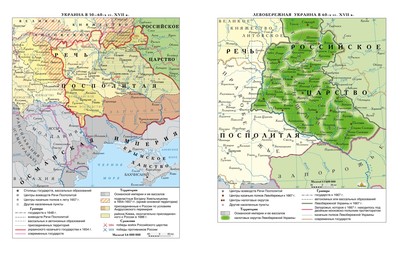

В издательстве «Фонд "Ратное дело"» вышла книга «Царские воеводы и гарнизоны на Украине, 1654-1669». Монография написана научным сотрудником лаборатории эдиционной археографии УГИ УрФУ Яковом Лазаревым в соавторстве со специалистом по военной истории XVII-XVIII веков Владимиром Великановым. Авторы анализируют процесс установления российского военно-административного контроля над территорией Малой России, вошедшей в состав Российского государства в 1654 году. В исследовании характеризуется динамика функций и численность российских воевод и гарнизонов в украинских городах.

Главная задача монографии — показать, за счет каких механизмов и ресурсов (экономических, политических, социальных) царскому правительству удавалось поддерживать и сохранять контроль в этом непростом регионе. Впервые в исторической науке предпринята полная реконструкция материальных и людских возможностей Российского государства по контролю за территорией Малой России. Собранные авторами данные показывают изначальную зависимость российского государства от местных сословных корпораций (особенно — Войска Запорожского реестрового) в осуществлении контроля и реализации фискальных практик.

Этим объясняется малочисленность царских гарнизонов в регионе и ограниченность функционала российских воевод, которые не обладали полномочиями в отношении местного населения. Отталкиваясь от этого, авторы подводят читателя к следующему ключевому тезису своей книги: последующий провал казацкого государственного строительства не был связан с тем, что украинские земли находились под суверенитетом российского царя или испытывали какое-либо жесткое давление из Москвы. За годы относительной военной стабильности (после 1668 года) частные интересы казацкой элиты (внутриэлитарная передача власти, самообогащение) способствовали снижению мобилизационных возможностей и боевых качеств казачества. Данный тренд не так ярко бросался в глаза в условиях противостояния с кочевниками и до военной реформы Петра I.

Вплоть до правления Екатерины II все более очевидный упадок мобилизационных возможностей и боевых качеств украинского казачества не приводил к пересмотру особого статуса гетманской Украины. Важную роль здесь играли геополитические страхи российской правящей элиты и региональных администраторов («нестабильность» крымских татар). Эти и другие сюжеты будут в центре внимания следующего тома.

Новое исследование по истории бронзового века

Вышла новая книга археологов Уральского гуманитарного института — «Святилище первых металлургов Среднего Урала» (Ольга Корочкова, Владимир Стефанов, Иван Спиридонов), издание которой было поддержано грантом РФФИ.

Монография посвящена публикации результатов раскопок уникального памятника начала бронзового века — святилища Шайтанское Озеро II, включенного в 2013 году по версии Шанхайского археологического форума в десятку мировых археологических открытий. Памятник является ключевым источником для понимания процессов перехода от эпохи камня к эпохе палеометалла, внедрения металла и традиций металлообработки в культуру населения охотников и рыболовов Среднего Урала, становления новых форм мифоритуальной практики, обусловленных кардинальными переменами в условиях включения этих районов в систему связей Западноазиатской/Евразийской металлургической провинции.

Открытие этого памятника существенно дополняет представления о становлении эпохи металла в Евразии. В исследовании показан процесс формирования в горно-лесном Зауралье, богатом выходами самородной меди и окисленных руд, самобытного производящего центра, опровергающего стереотипы о невозможности преобразовательных технологий в обществах, не имевших условий для производства пищи, но раскрывающего перспективы культур, открытых к конструктивному диалогу.

В центре внимания авторов монографии — факторы, механизмы и перспективы авангардных инноваций в области технологий в регионе, лишенном условий для производства пищи, но обладавшем исключительными сырьевыми ресурсами. Реконструируемая модель сложения самобытного производящего центра в лесной зоне является ярким примером многообразия адаптационных стратегий человека дописьменной поры в высоких широтах Евразии.

Это итог многолетних исследований археологического памятника, в раскопках которого принимали участие студенты департамента «Исторический факультет» УГИ УрФУ.

Лаборатория историка

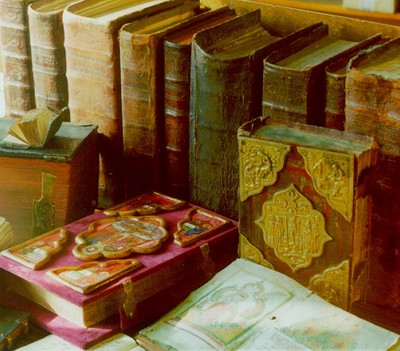

Издательская программа лаборатории археографических исследований (ЛАИ) на 2020 год включает подготовку 3 монографий. Первая из них является продолжением серии изданий, посвященных многоаспектному исследованию региональных традиций кириллической книжной культуры. В 2020 году будет подготовлена монография о кириллической книжной традиции Вятского края. Основу источниковой базы книги составили две книжных коллекции ЛАИ — Кировская и Удмуртская, насчитывающие около 600 единиц хранения, полное научное описание которых и тексты наиболее интересных памятников письменности войдут в книгу.

Вторая монография посвящена малым центрам старообрядчества Урала и их роли в истории региона. В поле зрения окажутся поселения наиболее значимые для старообрядчества горнозаводского Урала XVIII — начала XX века. Девять глав будут посвящены истории старообрядчества в поселках металлургических заводов и в находившихся поблизости «подзаводских» деревнях (Висимо-Шайтанский, Черноисточинский, Староуткинский, Ревдинский, Верх-Нейвинский, Быньговский, Лайский, Верхнетагильский, Нижнесалдинский заводы), а также двух скитских центров (Шарташ и Урминская волость). История региона будет насыщена историями жизни и деятельности «маленьких» людей, рядовых жителей страны, без рассказов о которых невозможно полноценное представление об эпохах.

Третья книга под названием «…возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная…» посвящена проблеме понимания смысла бытия в рамках традиционной культуры, т. е. расскажет о мировоззренческих основах старообрядчества, которые зафиксированы в литературном наследии этого общественно-религиозного движения. Цель монографии — познакомить с результатами исследований лаборатории и ее уникальным фондом памятников письменности людей, за пределами строго научного круга

Анонсы научных мероприятий

Октябрь 2020 года: Завершение приема заявок на совместные проекты в рамках «Года Германии»

В рамках «Года Германии» 2020-2021 объявлен конкурс проектов, планируемых к реализации совместно немецкими и российскими партнерами.

Цель «Года Германии» – интенсификация диалога между Россией и Германией в таких сферах, как образование, культура, наука, экономика и политика и содействие реализации новых инициатив и проектов.

«Год Германии в России» 2020/21 должен ориентироваться на широкую общественность и, среди прочего, обращаться к следующим целевым группам:

- современные и будущие руководители, мультипликаторы, лица, принимающие решения в сфере культуры, СМИ, образования, гражданского общества, в политике, экономике и науке;

- активные деятели гражданского общества;

- образованный средний класс;

- молодое поколение (молодежь, изучающая немецкий язык в школах и вузах, подростки, школьники, студенты, молодые специалисты, молодые мультипликаторы, в том числе в средствах массовой информации);

- выпускники немецких стипендиальных программ.

Особое внимание уделяется следующим форматам проектов:

- с привязкой к месту реализации;

- с привязкой к нескольким местам, что позволяет использовать имеющиеся и создавать новые сети;

- «передвижные» форматы: гастролирующие мероприятия/серии мероприятий, мобильные сцены и/или временные помещения для мероприятий любого рода, ориентированных, в особенности, на целевые группы за пределами мегаполисов;

- дискурсивные форматы, представления и мобильные постановки в рамках запланированного Pop-Up присутствия в городах проведения;

- креативные цифровые и медийные форматы: онлайн-СМИ, соцсети, а также классические СМИ как основные компоненты.

Рассматриваются проекты следующих тематических направленностей:

- окружающий мир и экология;

- культура и СМИ;

- Германия и Европа;

- будущее: цифровизация и инновации;

- образование, наука и немецкий язык;

- свобода, многообразие и ответственность как социальный вызов;

- диалог гражданского общества.

Субсидии могут предоставляться исключительно на реализацию идеи проекта. Сумма субсидии по заявке должна быть не менее 5.000 евро и не более 15.000 евро. Доля собственных средств должна составлять как минимум 50% от общей суммы проекта.

Завершение приёма заявок по проектам, реализация которых планируется на период с 01.01. по 30.06.2021 г.: 04.10.2020 г.

Более подробная информация о конкурсе, а также формы заявок и приложений размещены по ссылке: https://www.goethe.de/prj/djr/ru/ast/dtj.html.

Июль 2020 года: международный семинар «Идеи и ценности в эпоху перемен (XVII – XVIII вв.)»

В рамках исследовательского проекта «"Культура духа" vs "Культура разума": интеллектуалы и власть в Британии и России в эпоху перемен», поддержанного Российским научным фондом, историки УрФУ проведут международный научный семинар «Идеи и ценности в эпоху перемен (XVII-XVIII вв.)». Соорганизатором международного семинара выступает Школа славянских и восточноевропейских исследований Университетского колледжа Лондона (UCL). Поддержку научного мероприятия оказывает Российское общество интеллектуальной истории.

Проведение международного научного семинара «Идеи и ценности в эпоху перемен (XVII – XVIII вв.)» запланировано на 10 июля. В семинаре примут участие как российские, так и британские специалисты. Задача семинара — обсудить историко-компаративный подход в изучении практик и механизмов влияния интеллектуалов Британии и России на власть и общество в ситуации системного кризиса «переходной эпохи». Работа семинара пройдет в формате трех круглых столов:

- Имперский хронотоп как интеллектуальный проект;

- Национальная идея как интеллектуальный конструкт;

- Морально-этические ценности как интеллектуальный феномен.

Семинар будет проходить в режиме онлайн. Приглашаем всех заинтересованных принять участие в работе семинара (требуется предварительная регистрация). Регистрация для участия в семинаре по адресу: IntellectualsAndPower@yandex.ru.

Октябрь 2020 года: международный семинар по проблемам исторической памяти

Коллектив историков Уральского федерального университета под руководством профессора Ольги Поршневой проводит исследования по теме «Политика памяти vs историческая память: Наполеоновские войны и Первая мировая война в юбилеях». В рамках работы над проектом 20 октября пройдет международный научный семинар «Память об эпохе Наполеоновских войн и Первой мировой войны: институты, механизмы, юбилейные практики».

К участию в семинаре приглашаются преподаватели вузов, сотрудники научно-исследовательских организаций, аспиранты.

В рамках семинара обозначены следующие проблемы для обсуждения:

- Память о войнах: теоретико-методологический и дискурсивный аспекты;

- Юбилейная мемориализация войн в контексте формирования и эволюции национально-государственной идеологии;

- Годовщины войн и важнейших военных событий как инструмент официальной исторической политики и политики памяти;

- Закрепление и трансформация образов военного прошлого в исторической памяти: коммуникативные и культурно-исторические механизмы;

- Символическое пространство военных юбилеев: топография, знаки, ритуалы;

- Мемориализация/репрезентация войн в зеркале художественной культуры.

Заявки на участие в семинаре с указанием ФИО, ученой степени, звания, должности, организации, темы и аннотации доклада (до 200 слов) необходимо направлять по адресу histmemory.urfu@gmail.com ученому секретарю семинара Юлии Михайловне Галкиной. Срок подачи заявок — до 1 июля.

Международная конференция «Славянский мир в условиях современных вызовов»

21-24 октября Национальный исследовательский Томский государственный университет, Уральский федеральный университет и редакции научных журналов «Русин», «Quaestio Rossica» и «Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки» проводят VI конференцию «Славянский мир в условиях современных вызовов». Конференция состоится в Екатеринбурге на базе Уральского гуманитарного института УрФУ.

Основные вопросы:

- Проблемы славянской общности: история и современность

- Славянский мир: политические вызовы современности

- Славянские языки в современном социокультурном контексте

- Литература и процессы национального строительства в славянском мире

- Круглый стол по теме «Национальные истории на постсоветском пространстве: переоценка или мифотворчество»

Рабочие языки конференции — русский и все славянские, английский.

Ноябрь 2020 года: международный семинар «Человек в мире эпохи холодной войны: Беженец. "Перемещенное лицо". Эмигрант»

30 ноября Уральский гуманитарный институт проводит международный семинар, посвященный проблеме беженцев, эмигрантов и перемещенных лиц в эпоху биполярного противостояния.

Холодная война — это не только эпоха противостояния сверхдержав, международные кризисы и «гонка вооружений». «Железный занавес» влиял на сознание каждого конкретного человека, его стереотипы мышления и модели поведения. Человеку эпохи холодной войны нередко приходилось в экстремальных ситуациях делать нелегкий выбор, результат которого определял и его судьбу. Среди множества результатов этого выбора могли быть и потеря своего дома, скитания по лагерям беженцев, расставание с Родиной. Эти ипостаси человека эпохи глобального конфликта — беженец, «перемещенное лицо», эмигрант — будут находиться в центре внимания участников данного научного мероприятия.

На семинаре предполагается обсудить следующие вопросы:

- Человек в мире эпохи холодной войны: ценностные и психологические установки;

- От Второй мировой войны к Холодной: формирование проблемы беженцев и «перемещенных лиц»;

- Дипломатия эпохи Холодной войны в поиске решения проблемы беженцев и «перемещенных лиц»;

- Вторая волна эмиграции из СССР и международные миграционные потоки эпохи холодной войны.

Рабочие языки научного семинара — английский и русский.

Семинар пройдет в онлайн-режиме.

Заявки на участие в научном семинаре (ФИО, ученая степень, должность, контактная информация) и аннотации докладов (не более 1 тысячи знаков) просьба направлять до 1 октября по адресам: alex_antoshin@mail.ru и julia.zapariy@mail.ru.

Создано / Изменено: 1 июня 2020 / 29 сентября 2022